「気にしない」をチームの公式ルールに

―認知行動療法に学ぶ、ストレスに強いチームの作り方―

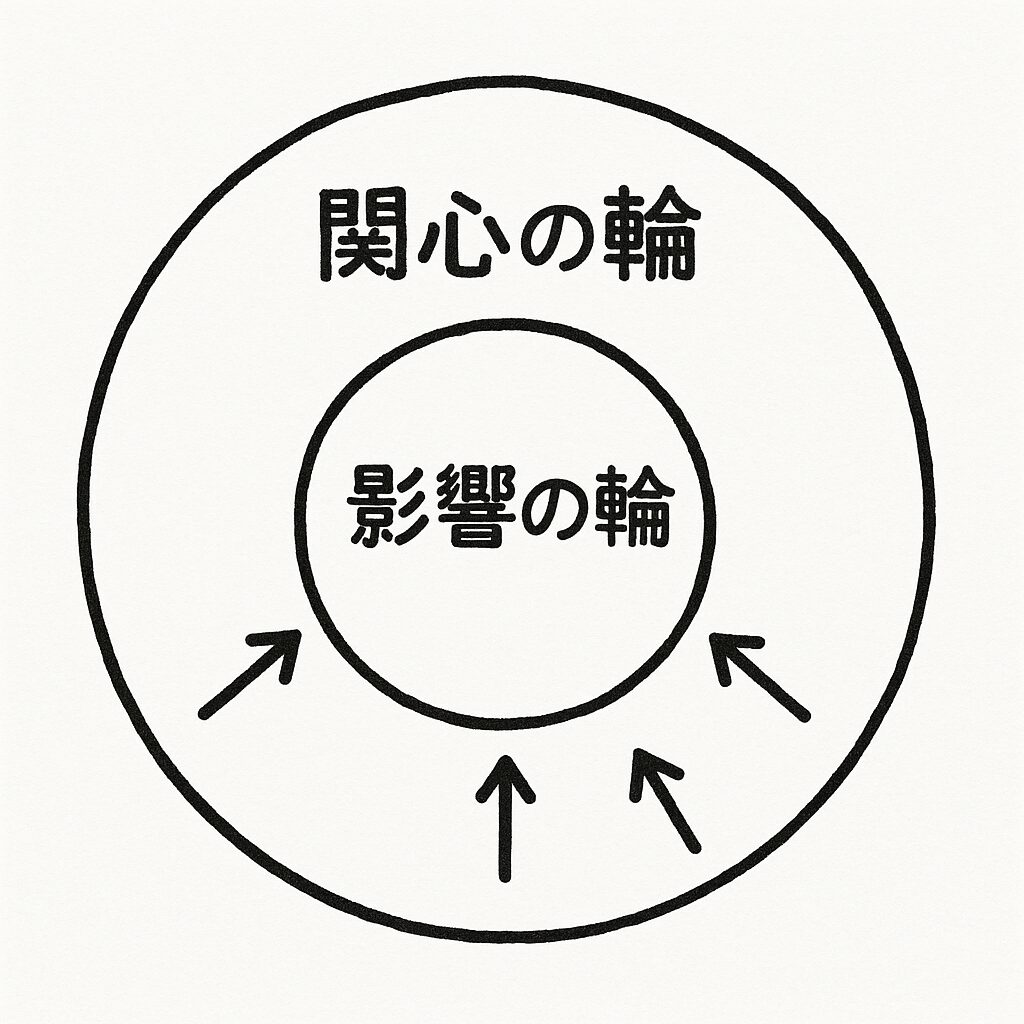

「上層部の方針がまた変わった」「景気が読めず先が見えない」――組織で働く限り、私たちは自分では動かせない出来事に日々さらされています。そこで消耗せず“影響できる範囲”にエネルギーを集中させる──これは認知行動療法(CBT)、ストア哲学、そして『7つの習慣』に共通する実践知です。以下では、その考え方をチームマネジメントに落とし込む具体策を紹介します。

1. 二つの輪で思考を仕分ける

CBTでは「出来事」「認知」「感情」「行動」が相互に影響すると捉えます。まずは出来事を

2. 影響の輪を広げる三つのステップ

- 事実と解釈を分離する

例:売上目標が引き上げられた(事実)→「達成は無理だ」と感じる(解釈)。まずはメンバーと事実を言語化し、解釈に気づかせます。 - 行動可能な最小単位を決める

ストア哲学は「自分の行動と判断にのみ責任を持て」と説きます。会議で「影響できる行動」「できない要因」のリストを作り、前者から具体策を選びます。 - 小さな成功を可視化する

「影響の輪」に集中すると輪は徐々に拡大する――『7つの習慣』が示した通りです。週次ミーティングで達成度を共有し、成功体験を雪だるま式に増やしましょう。

3. 公式ルール化する仕掛け

| ルール | ねらい | 例 |

|---|---|---|

| コントロール表明 | 課題着手時に「自分が動かせる要素」を宣言する | 「提案書の質」「提案数」は自分が動かせる |

| グチのルール | 不満は“影響できる提案”とセットで共有 | 「価格は変えられない。でも別プランを提示しよう」 |

| リフレーミング質問 | ネガティブ発言に対し認知を拡張 | 「もし友人が同じ状況なら何と助言する?」 |

これらをチーム合意のドキュメントに明文化し、人事評価とも連動させれば実効性が高まります。

4. リーダーが守るべき三つの約束

- 自ら実践する

リーダーが「関心の輪」(例:株価)で嘆けば、メンバーも同調します。率先して影響の輪に集中しましょう。 - 感情を否定しない

「気にするな」と感情を封じるのは逆効果です。CBTは感情を“観察”しつつ行動を選ぶアプローチ。共感を示しつつ視点転換を促してください。 - 専門機関と連携する

個人のメンタル不調が疑われる場合は産業医やEAPにつなぐのが鉄則です。

おわりに

景気も上司の機嫌も動かせません。しかし思考と行動はいつでも選べる。チーム全員がこの前提を共有し、影響の輪にエネルギーを注ぐ文化を育てれば、不確実な時代でも折れにくい“しなやかな強さ”が生まれます。今日のミーティングから、まずは「それは関心の輪?影響の輪?」と問いかけることから始めてみませんか。

【注意】このアプローチの目的と限界

このブログシリーズは、あくまで業務上のコミュニケーションを改善し、パフォーマンスを向上させるためのヒントとして認知行動療法を取り上げています。管理職はセラピストではありません。部下の精神的な問題には深入りせず、必要に応じて産業医や専門家につなぐ役割に徹してください。扱うテーマは仕事上の課題に限定し、部下のプライベートな問題には踏み込まないことが重要です。下記のガイドも併せてご参照ください。